未来科学城机器人产业园项目建设正酣 ■记者 董一鸣/摄

未来科学城机器人产业园项目建设正酣 ■记者 董一鸣/摄

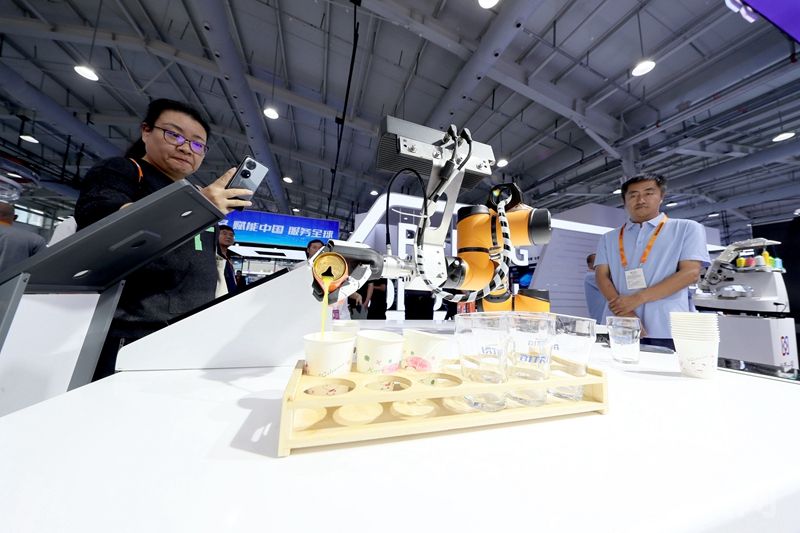

未来科学城西区,曾经的首钢一线厂区摇身一变成为北京市重要的机器人产业聚集区。

对北京城建远东集团项目现场负责人王建明来说,这个产业园一期约6.5万平方米的建筑群,力争在今年底实现竣工备案,并于2026年上半年投入使用,成为助力未来科学城发展人工智能产业的重要基础设施。

未来科学城机器人产业园是北京市整体规划“一南一北”机器人赛道聚集区重点项目,建筑规模30.44万平方米。其中,一期项目规划总建筑面积6.5万平方米,整体园区计划在2030年底前建成投用。园区以承接机器人创新成果转化为导向,以龙头企业为引领,全力引入机器人科技型中小企业和独角兽企业,构建起以本体机器人为核心,以核心零部件、智能感知系统与技术为聚焦点的“一个核心+两个聚焦”产业体系,致力于打造覆盖“研发+生产”全链条的机器人产业成果转化基地。

对项目经理申东权来说,为机器人建设“新家”是团队肩负的重任。从2024年7月正式开启施工,到2024年12月,一期项目实现了主体结构全面封顶的目标,如此高效率地建造速度,团队统筹调度与协同推进至关重要。

施工现场,内部的装饰装修、机电管线安装与外立面装修工作正同步实施。王建明说:“针对年底竣工的要求,我们从4月份启动专业分包的每日碰头会,到5月末,每天大家都会坐到一起沟通计划、部署工作。相较各自为战的作业方式,我们要求协作队伍制定自己的施工计划,大家共同研究,将各自计划细分到不同工种和不同时间段,同时为专业协作队伍搭配相应的设备和材料,确保各司其职且互不干扰。”

除了精细管理协作团队外,申东权表示,管理团队的早晚例会每天也都雷打不动,所有的施工计划、旁站监督、质量安全检查等管理工作必须每日对接沟通,确保所有问题从发现到制定措施不超过24小时。

在结构施工期间,整体管理工作更加细致入微,所有的工序和工艺更是被项目的推演制度细化到每个班组的人员数量,每日工作内容及每日所需的机械设备和材料保障数量。比如在装配式构件加工上,项目团队按照预先设定的人员、设备、时间等信息,与构件生产厂家对接生产和供货细节,严格要求构件提前半天或一天运抵现场,同时与厂家达成专用车队为项目供货的要求,从而实现了人员、机械、材料的高效统筹。

“如今的工程项目最重要的并不是‘利益’最大化,而是实现‘利效’最大化,利用有限的时间和成本,达到团队能够实现的最佳效果,实现多方共赢才是长久的发展之道。”王建明说。

在做好自己的本职工作的同时,项目团队还配合业主和设计单位持续优化方案,比如在外装饰条板的取舍上,项目团队结合工艺和成型效果,向业主和设计单位提出了取消建议,王建明说:“装饰条板虽然可以让建筑更好看,但是从建筑抗风压的使用功能角度来看,可能存在一些隐患,经过多方共同商讨研究,取消后不仅缩短了施工周期,还为业主节省了一定的造价。”

目前,该项目已全面进入后期装饰装修和机电管线安装工作阶段,力争年内实现竣工备案。项目建成后,将成为推动区域产业转型、品质提升的重要基础设施,同时为支持昌平区构建机器人创新成果转移转化生态,助力北京市打造国内领先、国际先进的机器人产业发展集群提供重要支撑。

发表评论 取消回复