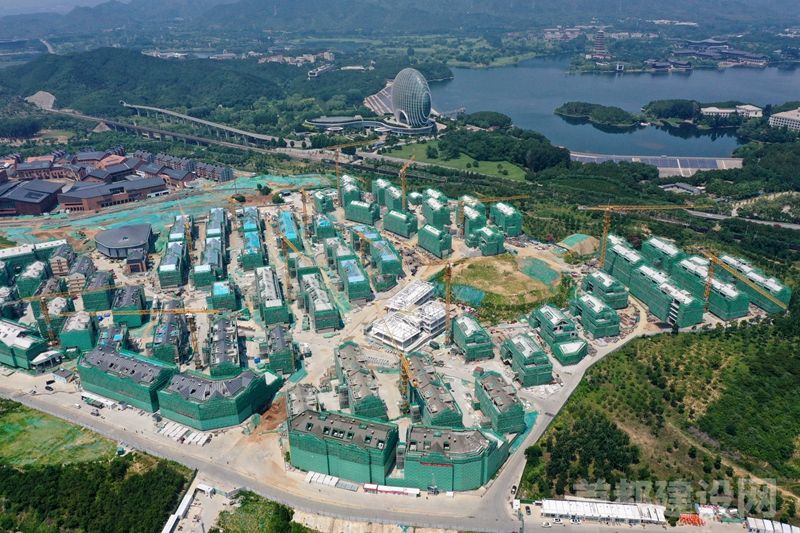

怀柔雁栖小镇B区项目施工现场 ■记者 董一鸣/摄

怀柔雁栖小镇B区项目施工现场 ■记者 董一鸣/摄

夏至过后,即便是在消暑胜地怀柔区雁栖湖,湖畔微风依旧裹挟着炎热气浪,“拥抱”身上每一处毛孔。

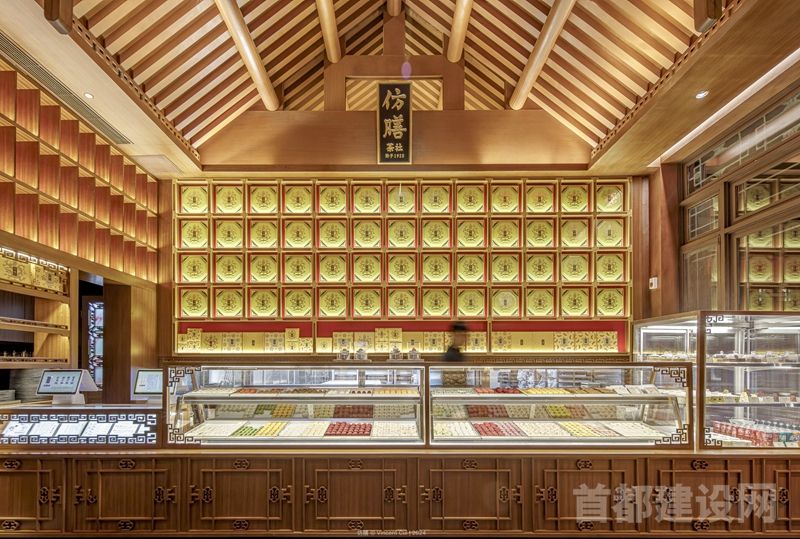

沿着蜿蜒曲折且高低起伏的施工道路走到怀柔雁栖小镇B区中心,建筑外装饰面施工全面启动。两名工人正在屈臂升降车上涂刷一座建筑的仿砖面,一路之隔的建筑外围,烧制的中空外装饰面陶砖经多根钢筋“穿串”后,作为建筑外衣牢牢贴在外墙上。

对于北京城建建筑工程总承包部怀柔雁栖小镇B区项目党支部书记、经理李逢军而言,该项目作为服务怀柔科学城的重要生活配套设施,坐落于斜坡且地势高低起伏,要在这样的场地中建设74栋风格迥异的建筑。借助多种施工手段与技术方案加持,这个起伏的项目于6月10日平稳顺利地完成主体结构施工任务。

依据《怀柔科学城控制性详细规划》,雁栖小镇定位为具备国际交往与科学创新功能的人文小镇,将与周边山水环境有机融合,形成尺度宜人、富有特色的空间形态,主要布局国际化的文化休闲、特色商业功能以及宜居生活社区,打造高品质国际社区样板。

擦擦额头上的汗水,项目总工程师刘睿在随山势布置的建筑群中穿行,他说:“我们这个建筑群自北向南坐落于山坡之上,从北面最高点到南面最低点,高差接近20米,相当于6层楼的高度,若算‘开山’前,高差则更大,接近30米。”刘睿走过一栋建筑时,其头顶距离建筑首层底板还相差接近2米。

倾斜山坡带来的最大难题,便是如何定位不同建筑位置及计算土方挖掘量,有过冬奥会高山滑雪工程建设经验的北京城建集团将当时用于定位的无人机引入该项目。这架无人机底部安装了遥感装置,通过对地块反复飞行采集精确测量数据,便于技术人员根据数据划定施工网格图,确保每栋建筑的施工点位精确无误,同时还可准确计算出山坡挖掘土方的总工程量,刘睿表示:“这些活儿无人机1天就能完成,若换成人工测量,一个月也干不完。”

相较于开挖的精确控制,后续回填工作量更为庞大。在土方开挖过程中,项目团队共运走了50万立方米的土,经目前数据测算,回填工作至少需要35万立方米的土,加之区域内道路用土,预估土方基本可以实现平衡。而相较于常规工程向基坑内填土,这种山坡上完全开放空间的回填作业,需要大量设备进行反复压实。刘睿说:“因没有基坑侧壁,我们将原本单层0.3米的土方厚度提升到0.5米,同时使用大型压路机反复压实,并搭配相关材料对路基进行加固处理,保障未来使用安全。”

整个项目包含74个地上单体建筑,如何做到高效组织?团队将分区施工细化到每一名工人,李逢军说:“我们针对现场坡度现状,自东向西划分了3个施工区域,分别配备一支劳务队以及全专业的管理人员,确保每个分区都如同一个微型项目部,实现化整为零,降低整体管理难度。通过物资设备分配,促使各分区之间自动形成竞赛氛围,提升整体施工效率。”

在项目管理中,项目部还依据工程需求,应用了涵盖智能物料管理系统、劳务管理系统、智能视频监控、技术质量管理、安全管理系统等多个智慧管理模块的BIM+智慧工地决策系统,形成各分区之间透明的数据对比与分析,助力工程智慧建造。

整个项目地下空间被分成多个区域,其中01地块地下室底板的东西向长约230、米南北向宽约140米,这种超长结构带来的裂缝控制难题,是项目团队要解决的关键问题,“我们将底板划分为17段,每段约40米见方的流水段,采用跳仓法施工,同时通过增加施工缝构造筋、调整外墙水平筋位置、与搅拌站共同明确跳仓施工混凝土配合比、加强养护等措施,进行裂缝控制。”刘睿说。

此外,项目还采用装配式装修。为做好深化设计与各专业的协调,团队利用BIM技术对装配式构件开展深化设计,确保与机电、装修等专业的协调配合,保障项目建设质量。

6月10日,项目已经实现主体结构封顶。下一步,项目部将全面开展二次结构、幕墙、机电管线、装饰装修施工工作,确保年底工程基本完工。

发表评论 取消回复