辛堡闸的7孔闸门。 ■记者 刘偶/摄

辛堡闸的7孔闸门。 ■记者 刘偶/摄

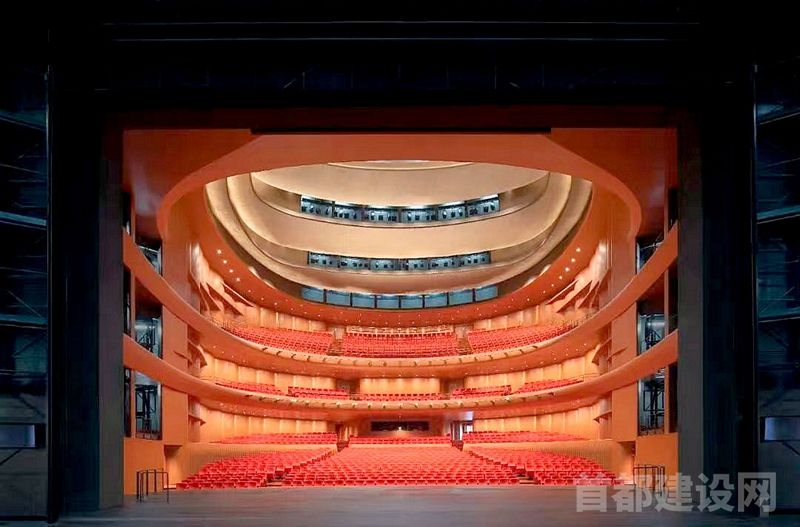

近日,随着温榆河公园二期开园,这座承载着首都生态愿景的“城市绿肺”再添新景。在公园二期核心区域,由北京建工清河水利集团承建的温榆河生态治理工程二标段内,辛堡闸如一条银色巨龙横卧河面,7孔弧形闸门在阳光下泛着金属光泽。项目经理刘凯介绍,目前野花中心建设已完成约70%,预计年底前即可全部完工。

厘米级精准调控

“您看这组弧形闸门,单扇门叶重16吨,加上附属设备总重超24吨,是需要实现厘米级调控的大二型水闸。”站在辛堡闸观景平台上,刘凯指着闸门向记者介绍,“我们这款闸门,从完全闭合到达到7.4米的最大行程过程中,在任意角度都能精准锁定,这是传统翻板闸做不到的。”

作为温榆河“一区三河六闸堰”防洪体系中的控制性枢纽,辛堡闸的建设始终以“百年一遇洪水不漫溢”为标准。项目团队仅用180天就完成了这座7孔水闸的建设,5月25日顺利通水。“为了抢工期,我们曾24小时轮班作业,仅测量人员就投入了6至7人,人数是传统项目的2倍。”刘凯回忆,仅牛腿埋件和液压臂的定位,测量团队就反复校核4到5次,最终实现高程误差不超过1.5毫米、位置误差控制在1.5毫米内的精度,“这种‘毫米级’把控,才能保证7孔闸门同步启闭,精准应对洪水。”

相较于传统螺杆式或翻板闸,辛堡闸的优势在防洪调度中尤为突出。“翻板闸由于内部结构原因,其最安全角度要么放平、要么立起,只能‘一刀切’,不宜长期保持某一角度,而我们的弧形闸门能实现无极调速。”刘凯用通俗的语言解释,比如遇到中小洪水,闸门可抬起30厘米保持稳定泄洪;若遭遇百年一遇洪水,辛堡闸2560立方米/秒的过闸流量能快速疏导洪水,为下游城市副中心筑牢防洪屏障。更值得一提的是,项目在河道闸区创新设置消力池过鱼设施,打通了河道生态廊道,如今已有马口鱼、中华青鳉等指示物种在此栖息。

年底将现“四季花境”

从辛堡闸右岸出发,沿着蜿蜒的步道前行,便是正在建设中的野花中心。“为了确保年底野花中心如期开放,我们把原本分散的施工区域划分为5个片区同步推进,施工最高峰时投入150余名工人、近百台套设备,设备投入量比同类项目增加20%以上。”刘凯说。

在野花中心,记者看到已经铺完的灌溉管线。“这里已经预埋了5000多米管线,未来能实现智慧化灌溉。”刘凯指着地面上的预留接口介绍,虽然目前暂时通过河道取水保障绿植养护,但整套灌溉系统已按照设计标准完工,刘凯介绍,“我们还特意增加了管线密度,确保每一株植物都能得到精准补水,提高成活率。”

据介绍,野花中心规划了5个主要景观节点,除已具雏形的研发中心外,其余节点将在10月底至11月开展灌木栽植工作。

从“水利工程”到“三维统一”升级

“无论是辛堡闸建设,还是野花中心打造,我们始终秉持‘生态优先、系统治理’的理念。”刘凯表示,辛堡闸的意义远不止于防洪。1200万立方米的设计蓄滞洪规模,能有效调节区域水资源;消力池过鱼设施,为流域生物多样性恢复奠定基础;而野花中心的建设,则是将水利工程与生态景观有机融合的生动实践。

这种“保障安全、激活生态、服务民生”的三维统一理念,正是温榆河公园建设的核心逻辑。刘凯介绍,辛堡闸建成后,不仅提升了城市副中心防洪排涝能力,还通过精准调控水位,改善了温榆河水质和沿岸生态环境;野花中心则通过原生植被恢复,进一步丰富了区域生态系统,“未来,这里将成为首都高品质的‘生态绿肺’,也为特大型城市探索绿色可持续发展提供‘温榆样本’。”刘凯说。

发表评论 取消回复