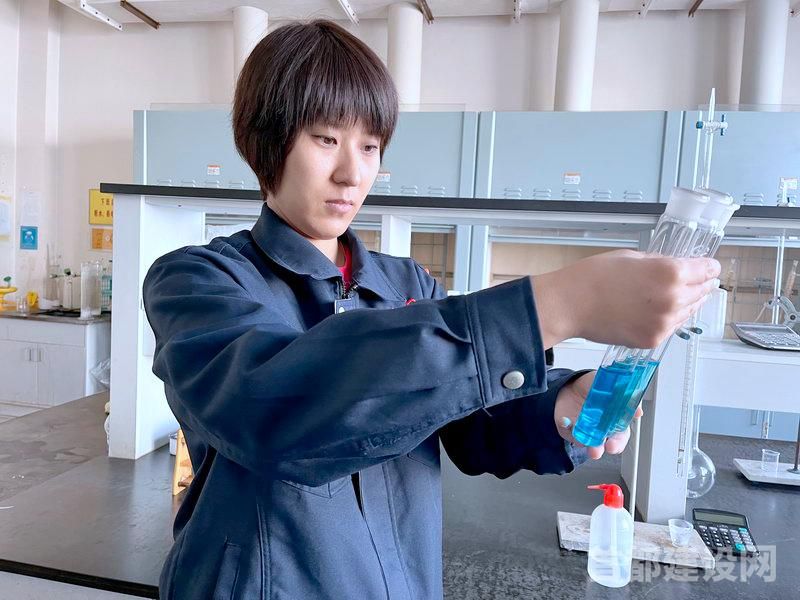

孟宪冬正在工作中 ■企业/供图

孟宪冬正在工作中 ■企业/供图

日前,北京化工集团所属北京化学试剂研究所有限责任公司总经理助理,高级工程师、高级技师孟宪冬荣获北京市三八红旗奖章。在她的带领下,企业成功打入曾全部依赖进口的芯片封装行业;在她的主持下,攻克了防伪胶产品技术指标及检测方法方面的难题;她带领团队在全国化工和医药行业首届“班组职业技能大赛”决赛中荣获“先进班组”称号;去年,她带领的团队荣获“全国工人先锋号”称号……一个个荣誉,是对她躬耕不辍的褒奖,也是对她在科研一线勇于创新的生动注解。

破解“卡脖子”难题

2012年,孟宪冬踏入北京化学试剂研究所有限责任公司质量检验部,开启了她在电子化学品检测和分析研究领域的拓耕之路。

“刚开始的时候,一切都是未知的。我们下定决心一定要攻克这个技术壁垒。”孟宪冬说。2023年,北京化学试剂研究所立项开展“高端芯片制造用化学试剂——电子级氟化液”的研发工作。为了打破氟化液国外技术垄断,客户急需国产替代品。北京化学试剂研究所启动了“揭榜挂帅”项目,孟宪冬带领质量检验部的职工们不断进行测试。“我们收集了氟化液的相关信息,对其理化性质和用途进行多方面了解,然后运用化学分析检测手段进行全面分析。”孟宪冬介绍道。当要确定其成分含量时,大家遇到了难题,氟化液成分是多种有机大分子氟化物,如何改变条件才能使氟化液峰高变高、各组分彻底分离,这是个难点。

孟宪冬坚持在实践中学习,边干边学边思考,不断积累经验。“我们通过改变进样量、仪器温度、流量、压力等参数,不断优化检测方法,每天至少进行10种尝试。”孟宪冬说道。功夫不负有心人,经过两周的不断尝试,氟化液各组分峰成功分离,峰高适宜,含量结果也平行,实现了氟化液含量分析的从“零”到“一”的突破。

孟宪冬带领检测分析团队,与科研人员一道经过数月检测分析、反复试验,最终研发出与国外同等质量的电子级氟化液,打破了国外垄断。目前,该产品获得国内多家权威集成电路企业的认可,解决了该型试剂的“卡脖子”难题,且已创造出可观的经济效益。

近年来,孟宪冬带领团队先后参与了多种集成电路用电子化学试剂技术指标攻关工作,例如新品丁基卡必醇、正胶去边剂等,为研发相关试剂产品,并进而实现国产化替代奠定了基础。

凝聚科研团队力量

在繁忙的工作之余,孟宪冬肩负着人才培养的重任,从理论到实操,从讲义编写到操作演示,她凭借系统的理论知识和独到的分析理念,手把手将自己所学传授给年轻人。

“质量检验部一直坚持以师带徒的模式,通过传、帮、带开展人才培养工作。我们因地制宜,积极建立了领导班子联系人制、党支部联系人制等多渠道、多元化的培养机制,常态化组织劳动竞赛、合理化建议、技能比武等活动,不断增强技术技能型人才队伍适应试剂产业链发展要求的能力。”孟宪冬说道。

为打造一支优秀的检验分析队伍,孟宪冬十分注重班组建设。她精心安排技能培训,为有技能提升需求的年轻人搭建了良好的学习平台,让他们能够系统学习理论及实操知识,更为全面地掌握分析检验技术。“多元化的人才培养机制营造出一种比、学、赶、帮、超的氛围,带动整个团队共同进步。”孟宪冬说。

参与制定国家标准

参与化学试剂国家标准的制定,是提高企业行业影响力、树立企业权威的有效途径。多年来,在行业协会和企业的大力支持下,孟宪冬积极参与化学试剂国家标准的制定工作。她先后参与起草了《化学试剂 溴化钾》《化学试剂 硝酸锶》《化学试剂 六水合硝酸锌(硝酸锌)》《化学试剂 六水合氯化钴(氯化钴)》这4项国家标准。在此过程中,孟宪冬不仅提升了个人的专业能力,还激发了企业在行业标准下的创新活力。

孟宪冬在国内核心期刊发表了多篇论文。其中,《微波消解-ICP-OES法测定电子级硼铝掺杂源中多种金属元素》一文,提出了针对新型硼铝掺杂源的新检测方法,填补了国内硼铝扩散源检测方法的空白,提升了产品竞争力,增强了企业的品牌效应,具有良好的社会效益。

在深耕科研领域的十余年里,孟宪冬还主持并参与了多项专利技术的实验。在科研战线上,孟宪冬无论遇到什么困难与挫折,都始终保持着积极向上、不成功不罢休的奋进状态,在自主创新技术的道路上,持续突破技术瓶颈,将自我成长融入企业发展之中。她始终秉持工匠精神,用对企业的热爱和对工作的执着,书写着属于自己的奋斗华章。

发表评论 取消回复