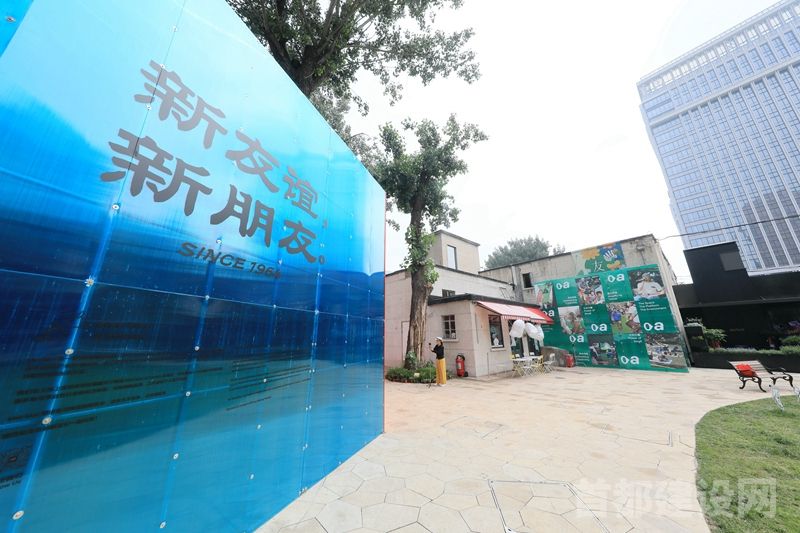

友谊商店改造后的外景 ■记者 董一鸣/摄

友谊商店改造后的外景 ■记者 董一鸣/摄

作为新中国最早的涉外服务标杆,位于长安街北侧的北京友谊商店正悄然发生变化。商店内部结构重塑,同时后院被改造成“友谊花园”,既保留了老北京胡同文化,又吸引年轻社群,将历史元素转化为可消费的文旅IP产品。承担北京友谊商店市政管线及附属设施改造的北京建工四建公司项目团队,成为让这里焕然一新的关键力量。

穿过友谊商店正门来到后院,曾经老旧的院落如今已经变成了为周边群体提供餐饮和休闲服务的“友谊花园”。站在东门旁,北京建工四建公司项目经理马天行正在研究团队的收官工作,“这里的配电系统改造结束后,项目部的任务也就全部完成了。7月底施工的管线改造已达到竣工验收条件,为保障友谊商店年内重张开业提供能源保障。”马天行介绍道。

2024年9月,项目团队正式进场施工。对于重塑建筑的管网工程而言,最重要的是明确既有管网布局与走向,不过让马天行头疼的是这部分图纸不够细致。经团队多方咨询,最终从北京市档案馆找到一份北京友谊商店的竣工图,使开挖作业有了基本依据。即便如此,竣工图中对地下管线的分布及具体位置,尤其是支线管路标注依旧不够清晰。马天行表示:“我们找到商店当年的老职工了解情况,并在现场比常规工程多打了50%的探坑,如同开盲盒一般,把地下每一段管线的位置都摸清楚。”明确管网位置后,马天行还面临管线结构酥脆的难题,改造时不少地下管线老化,有时工程车辆刚开上路面,就出现压坏水管的状况,这类应急抢险工作,团队总共开展了3次。

在开挖摸索过程中,团队发现几乎下挖1米就能看到各类管线,而且管线密集程度与走向多变,也让团队不断修改技术方案。“若按照图纸施工,仅能明确大体方向,众多管线和设施换新都需因地制宜进行调整。”马天行说道。项目东门处的化粪池,最初设计为容量50立方米1年清理1次,然而在团队挖开后发现,由于地下周边的障碍物过多,设计尺寸的化粪池无法安装,最终技术团队通过重新测算,将容量从50立方米改为18立方米。马天行表示:“虽然化粪池会变小,但可通过后期缩短清理周期来解决问题,这也是城市更新工程中需应对的非标问题。”

从东门进入友谊商店后院,一个崭新的雨棚从商店结构上延伸而出,这个看似普通的结构,却将马天行团队的施工技术“打回原形”。“当时部分商户已开始装修,现场作业空间极为紧张,加之地下管线条件较为复杂,钢结构雨棚的所有材料只能依靠人力运送至作业区。”马天行介绍。“两台板车+15名工人”是雨棚最长12米钢梁运抵作业面的必要条件,因雨棚安装位置在商店东北角,任何起重设备都无作业空间,团队采用最原始的导链施工工艺,似升旗一般,把钢梁从地面拽至指定高度进行安装,“人拉肩扛与导链施工方法的组合,曾是建工集团50年代修建人民大会堂的重要方法之一,如今友谊商店项目,也让我们后辈体验了一把前辈们的艰辛。”马天行笑着说道。

此外,雨棚结构如何安稳施工,也是团队面临的另一个难题。友谊商店主体结构为砖混,无可以受力的楼板,致使雨棚无处固定。最终团队通过将雨棚与建筑中的3根立柱拉结,在立柱外侧与雨棚结构拴接,再用三道钢板分别包裹立柱另外三个面,似一个“C”形结构网兜拉住雨棚,形成稳定的受力结构,保障雨棚安全使用。

发表评论 取消回复